跨國公司並不總是永久成功的保證,儘管它們被認為隨著時間的推移堅不可摧並且在技術創新方面是前衛的。

幾年前芬蘭電信公司諾基亞的情況就是如此,由於不適應智能手機中最雄心勃勃的變革,它徹底失去了追隨者和他們的手機,這對競爭對手無能為力,被遺忘了。

儘管隨著時間的推移,諾基亞通過整合 Android 操作系統最終適應市場和苛刻用戶的需求,設法從跌勢中恢復過來,但它在陰影之後花了幾年時間才能夠實現它。

直到僅僅兩三年多年前,隨著第一款智能手機的推出,它的初期崛起得到了關注,這些智能手機仍然保留著品牌迅速發展的強度和耐用性的獨特標誌。

在這篇文章中,小展將向各位讀者詳細介紹諾基亞的衰落和崛起,這家公司曾經是市場領導者,如今與蘋果、三星、小米和華為等領先公司並駕齊驅。

Table of Contents

諾基亞 (Nokia) 的成立

諾基亞於 1865 年由芬蘭礦業工程師 Fredrik Idestam 創立,最初是位於芬蘭西南部城市坦佩雷的一家簡單的造紙廠。

不久之後,Idestam 將這項業務擴展到了附近的 Nokia 鎮,該鎮位於 Nokianvirta 河附近。

因此,“諾基亞”這個名字誕生於 1871 年,靈感來自於這個位置。

1898 年,Eduard Polón 創立了 Finnish Rubber Works,這家公司生產從膠鞋到汽車輪胎的各種產品。

1912 年,Arvid Wickström 創立了芬蘭電纜廠,該公司以生產電纜、電話和電報而聞名。

1967 年,兩者都併入了諾基亞公司,這是一家多元化的企業,提供紙和橡膠產品、電纜、發電機、軍事通信和核電站設備、計算機、電視和許多其他產品。

1979 年,諾基亞通過一家名為 Mobira Oy 的子公司與芬蘭電視製造商 Salora 的合資企業開始具體化為一家電信巨頭。

兩年後,它推出了北歐移動電話 (NMT) 服務,這是一項了不起的成就,因為它提供了全國覆蓋,是世界上第一個自動蜂窩網絡系統,也是第一個允許國際漫遊的系統。

這是 1G 的基礎,1G 是第一代無線蜂窩技術的標準集,它使用模擬信號。

諾基亞 (Nokia) 的發展:從工業到手機

1979 年,諾基亞與芬蘭電視製造商 Salora 合資創建了 Mobira Oy,從而邁出了進入電話領域的第一步,他們還創建了北歐移動電話 (NMT) 服務。

這是世界上第一個國際蜂窩網絡,在 80 年代,諾基亞推出了第一款名為 Mobira Senator 的車載電話。

諾基亞 DX200 是該公司第一款數字電話交換機,於 1982 年推出。

諾基亞也在 1980 年代開始生產個人電腦,但進展並不順利。

1984 年底,諾基亞收購了斯堪的納維亞最大的彩電製造商 Salora 和瑞典國有電子計算機公司 Luxor。

Salora 和 Luxor 合併為一個部門,專注於時尚消費電子產品。

它還在衛星和數字電視技術方面取得了成功。

與此同時,諾基亞為法國的日立、瑞典的愛立信、加拿大的北方電信以及英國的格拉納達和 IBM 製造產品。

儘管做出了這些努力,諾基亞的利潤在 1989 年和 1990 年繼續下降,最終在 1991 年虧損 1.02 億美元。

在 1990 年代,諾基亞的最高領導層決定只專注於電信市場,因此,該公司的數據、電力、電視、輪胎和電纜部門在這十年的頭幾年被拋售。

這開始了公司的輝煌歲月。

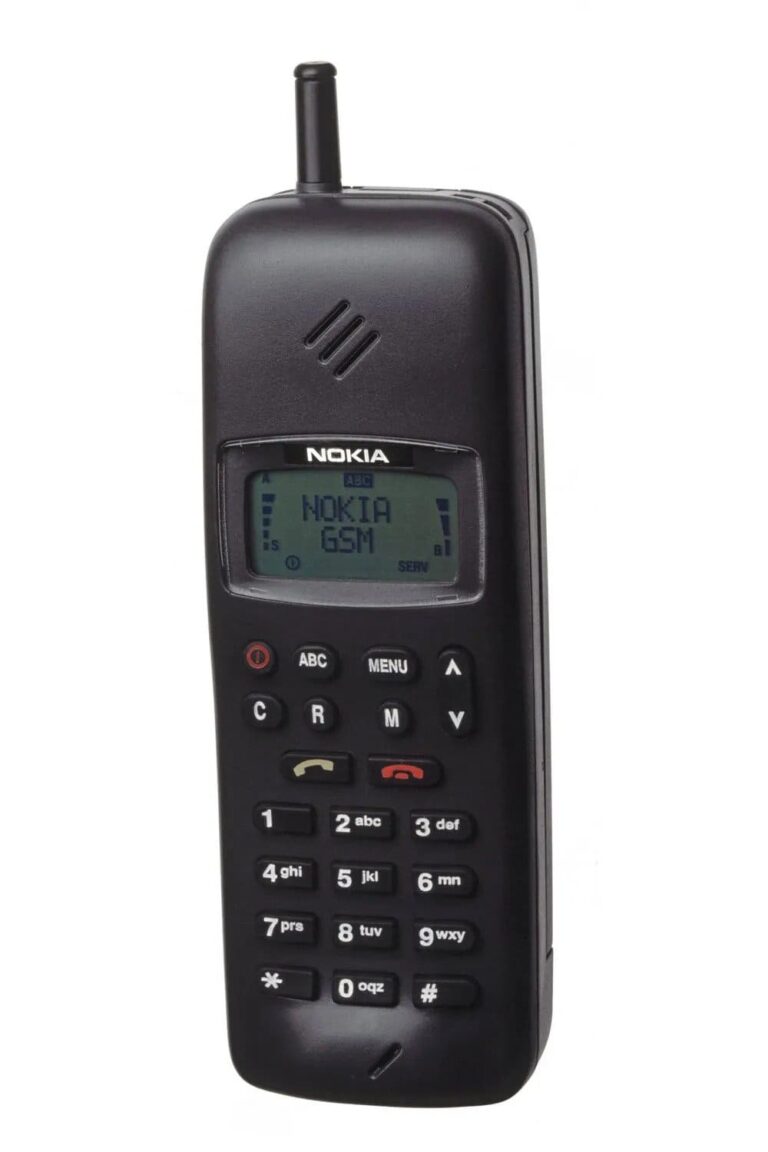

1992年,公司推出第一款GSM手機諾基亞1011,據稱通話時間為90分鐘,可存儲99個聯繫電話。

1994 年,諾基亞推出了帶有現在標誌性的諾基亞鈴聲的 2100。

這是一個巨大的成功,它繼續在全球銷售超過 2000 萬部手機,遠高於公司的預期。

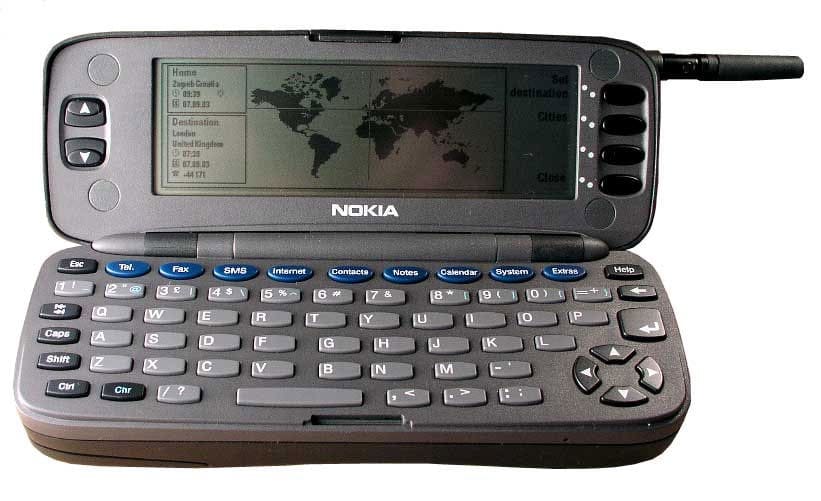

諾基亞 Communicator 於 1997 年推出,提供電子郵件、傳真、日曆和大屏幕等功能。

同年,諾基亞還推出了 6110 和 5110 這兩款設備,遠遠領先於他們的時間和競爭。

這些設備提供了一種更時尚的短信方式、漂亮的菜單系統定制選項,如多種顏色的按扣式外殼。

緊隨其後的是提供基本網絡功能的 7110、帶有內置攝像頭的 7650 和公司首款支持 3G 的智能手機 6650。

到 1990 年代後期,諾基亞已經確立了自己作為全球領導者的地位。

而另一方面,其競爭對手西門子、蘋果和索尼仍無法預測客戶需求,遠遠落後於諾基亞。

諾基亞順利度過了這些年,營業額從 89 億美元增長了 500% 至 428 億美元。

諾基亞 (Nokia) 的輝煌

2000年前後,諾基亞佔據了30%的手機市場份額,是其競爭對手摩托羅拉的兩倍。

當時的諾基亞是手機製造市場的巨頭,產品的霸氣可見一斑。

諾基亞忽視了零售商和分銷商,因為它認為諾基亞不要求他們銷售手機,這也影響了諾基亞的失敗。

諾基亞也忽視了消費者的反饋,消費者的品味和偏好也在發生變化。

但諾基亞就是諾基亞,認為他們的硬件是最好的,沒有人能與他們競爭。

2004 年,諾基亞取消了諾基亞俱樂部戰略,並告訴運營商它將不再開發新的多媒體服務。

通過這樣做,該公司將重新點燃與移動運營商的合作夥伴關係,甚至決定與他們合作製造能夠滿足他們特定需求的定制聯名手機。

這對諾基亞在除美國以外的所有市場的表現產生了直接的積極影響,這給公司帶來了一些無法克服的獨特挑戰。

一方面,美國市場主要由少數幾家運營商整合,他們都想銷售鎖定自己網絡的手機。

諾基亞轉而嘗試銷售無鎖手機,但這些手機大多是 GSM 型號,在一個由推廣 CDMA 的運營商主導的地區。

結果是諾基亞的市場份額跌至個位數並保持不變。

儘管有這些失敗,諾基亞在 2005 年繼續關注新的手機外形。

其中一個更引人注目的型號是諾基亞 7710,這是一款寬屏智能手機,也是諾基亞第一款配備觸摸屏的手機。

它有一個 3.5 英寸的大顯示屏,分辨率為 640 x 320 像素,是第一款也是最後一款在 Symbian OS 上運行 Series 90 UI 的手機。

其龐大的尺寸使其比其他手機更不便於攜帶,芯片組速度較慢,而且電阻式觸摸屏使用起來不如我們今天喜歡的電容式屏幕舒適,大多數時候需要手寫筆。

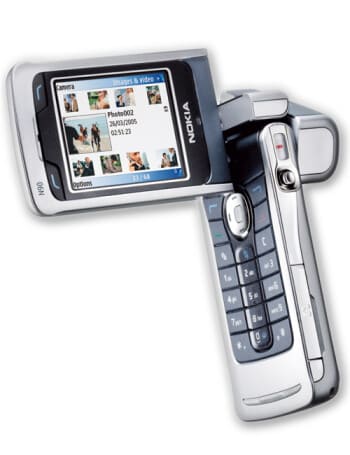

同年,諾基亞推出了 N90,這是一款採用旋轉即拍設計的 3G 手機,這讓相機愛好者特別感興趣。

它像翻蓋手機一樣打開,但它還允許你以有效地將其變成帶有 2 兆像素傳感器和專用記錄按鈕的便攜式攝像機的方式旋轉顯示部分。

相機使用 Carl Zeiss Tessar 鏡頭,因為諾基亞認為光學在產生高質量圖像方面比傳感器的分辨率發揮更大的作用。

在顯示器上查看生成的圖像也是一種令人滿意的體驗,因為它的像素密度幾乎達到每英寸 260 像素。

2006 年還推出了更多面向時尚的手機,作為“L’Amour II”系列的一部分,該系列結合了金屬、皮革和絲綢,打造出奢華外觀的設計。

其中最引人注目的是諾基亞 7380,它是“口紅手機”的精神繼承者。

這款新型號沒有滑塊機制,將物理滾輪換成了觸摸版,與 iPod 的類似。

一年後,諾基亞發布了備受期待的 N95,這是該公司首款真正全面的智能手機。

這是一款售價 795 美元的昂貴設備,但它擁有你需要的一切,並採用帶有雙向滑動機制的時尚設計。

向上滑動前部會顯示一個鍵盤,而向下滑動則會顯示一組媒體播放按鈕,這些按鈕旨在讓你在橫向模式下手持設備時輕鬆訪問。

N95 的發布受到延誤,並面臨來自當年索尼 Cybershot 和 Walkman 旗艦產品的競爭壓力,更不用說 LG KE850(又名 LG Prada)和第一代 Apple iPhone 等觸摸屏手機。

不過,這些在短期內對 N95 的挑戰不大,而且它與 N 系列的其他產品一樣賣得很好。

據諾基亞稱,截至 2007 年底,N95 的銷量為 700 萬台,2009 年停產前為 1200 萬台。

諾基亞 (Nokia) 的衰退

這一切都始於 2007 年,當時諾基亞仍然引領著世界手機市場,第一款 iPhone 智能手機在久負盛名的蘋果公司的帶領下推出。

蘋果公司不僅留在這裡,而且還取代了開始意識到這一點的芬蘭巨頭。它的衰落。

面對日益苛刻的市場以及難以企及的競爭者,該公司決定與微軟聯手,以應對當時已經流行的操作系統。

但不幸的是,它很晚才意識到這一現實,因為與許多歷史悠久的公司一樣,它拒絕變革。

然而,它嘗試了。

2011年,諾基亞推出了運行MeeGo操作系統的諾基亞N9。

然後它還展示了 Asha 系列的第一款終端,但很明顯,這家芬蘭巨頭在意識到他們正在輸給已經推出比 N 和 Asha 更先進的手機的其他競爭對手後,就打算下更大的賭注。

這種不平等競爭的例子是三星和索尼愛立信已經推出的 Android 設備,以抓住市場份額不斷增長的用戶的需求。

就在同一年,諾基亞與微軟建立了戰略聯盟,這樣公司的所有智能手機都將採用 Windows Phone 操作系統,除了最基本的型號外,還有 MeeGo 和 Symbian。

兩年後的 2013 年,微軟宣布以全球協議的形式購買移動設備和諾基亞專利許可。

從這個戰略聯盟中,諾基亞 Lumia 系列智能手機誕生了,它具有 Windows Phone 操作系統。

但儘管兩家跨國公司做出了種種努力,諾基亞 Lumia 仍未能吸引消費者,因為 IOS 和 Android 主導的競爭讓他們沒有迴旋餘地。

因此,最終,在 2014 年,微軟決定停止 Windows Phone Lumia 的生產,因為它明白與用戶更容易使用、更快、更高效的操作系統作鬥爭是沒有意義的。

因此,他宣布了最新的 Windows Phone 8.1 公開版本。

諾基亞 (Nokia) 成敗原因

1. 沒有適應環境

隨著世界轉向智能手機,諾基亞仍然堅持其功能手機。

因此,人們相信移動技術的未來將由功能手機主導。

這種誤解是它垮台的開始。

諾基亞對升級到 Android 猶豫不決,因為它認為 Android 不是移動行業的未來,而且客戶不會遷移到它。

此外,該公司的管理層並不認為觸摸屏智能手機是必需品,這對諾基亞來說是失敗的。

當手機製造商忙於改進和開發他們的智能手機時,諾基亞仍然固執己見。

三星很快推出了其基於 Android 的手機系列,這些手機採用 QWERTY 鍵盤佈局,具有成本效益且用戶友好。

他們了解人們的需求,這就是為什麼他們成功地讓自己的品牌在市場上脫穎而出。

2. 微軟報價

曾經在手機行業家喻戶曉的諾基亞失去了市場主導地位,被迫將手機業務出售給微軟。

隨著諾基亞在全球的市場份額從 50% 下滑至不足 5%,人們紛紛猜測是什麼導致了諾基亞的失敗。

這場慘敗的主要原因之一是諾基亞無法應對變化。

結果,該公司忽視了不斷變化的消費者偏好,未能跟上競爭的步伐。

反過來,諾基亞不得不將自己賣給微軟,這在世界範圍內引起了廣泛關注,稱其無力應對不斷變化的環境,從而違反了商業動態的基本規則。

3. 不完善的行銷策略

當你看看今天公司最成功的戰略,即蘋果公司,你會發現公司從來沒有出人意料地推出任何新產品。

相反,該公司不斷向其現有產品組合中添加新產品。

諾基亞行銷策略失敗,試圖推出不同品牌的全新機型,如N系列、E系列等,導致消費者在選擇時一頭霧水。

此外,它無法為這些產品創造品牌吸引力。

如果諾基亞使用繖形品牌戰略,公司將更容易增加其市場份額。

此外,通過這一戰略,該公司將能夠為其產品產生更好的召回價值,並在客戶中建立品牌忠誠度。

繖形品牌模式對蘋果和三星來說是成功的。

根據這種模式,旗艦產品是一個包羅萬象的品牌。

當人們想到蘋果時,他們會想到 iPhone 和三星 Galaxy。

但諾基亞與諾基亞不同。

人們仍然將諾基亞與 Symbian OS 及其功能手機和變相的諾基亞行銷策略聯繫在一起。

4. 對行業趨勢適應太慢

諾基亞成立的目的是為那些不想被複雜技術打擾的人製造簡單的手機。

該公司在這方面取得了成功,但未能跟上時代的步伐,最終將市場份額輸給了蘋果和三星。

然後,諾基亞在 2007 年蘋果推出 iPhone 時遭遇重大挫折。

這被證明是諾基亞歷史上的一個轉折點,因為他們在手機行業多年無可匹敵的統治地位後嚐到了失敗的滋味。

這讓諾基亞意識到他們需要改變策略,他們也想出了新的智能手機,但為時已晚,因為三星已經取代了它。

5. 過度自信

諾基亞在移動電話市場領先了 14 年。

它擁有 70% 的市場份額,是最大的手機供應商。

但在五年內,該公司在市場上失敗了。

該公司高估了其品牌價值。

他們相信,如果諾基亞製造的手機使用更好的軟件,人們仍然會湧向商店購買諾基亞製造的手機,從而保持市場領先地位。

這與現實相去甚遠。

總結

總而言之,這是諾基亞衰落和崛起的故事,這家跨國公司擁有無限期成為最佳的一切,但當競爭對手採用 Android 使其進一步沉淪時,錯誤的決定加速了它的失敗。

但考慮到客戶才是拯救它的原因,因為客戶想要諾基亞和 Android,現在他們終於擁有了它。

好了,這篇文章就寫到這裡如果想要了解更多行銷知識的話可以隨時瀏覽我們的網站,或者到我們的 YouTube 頻道觀看影片。

推薦文章